今回の題材:令和3年度 共通テスト 英語リーディング 第2問 前回の記事:センター英語で97%を獲得した京大生が解説!【令和3年度(2021年)共通テスト】英語-リーディング 第1問

筆者について

宅浪(=予備校に通わず自宅にこもり独学)で京大に合格した経験を持つ。宅浪時代には偏差値80を出し、京大オープン/実戦模試では常に冊子掲載者(=A判定上位)となる。その後、自身の経験を多くの受験生に伝えるべく受験指導のB.F.S.にて家庭教師や学習コンサルタントとして受験生の戦いをサポートする。

過去の記事:偏差値80の京大生が解説!受かる共通試験対策と落ちる共通試験対策

目次(クリックで該当箇所へ移動)

第2問の特徴

第2問の特徴は、第1問と似ており、表やメールなどを読み取らせて設問に答えさせるという問題です。ただ英文を読んで設問に答えさせるという一般的な長文問題ではなく、図や表から読み取る必要があるという点で苦手意識を持っていらっしゃる受験生の方も少なくないと思われます。ではこの問題をどのように攻略すればよいのかについて解説したいと思います。

第2問 A

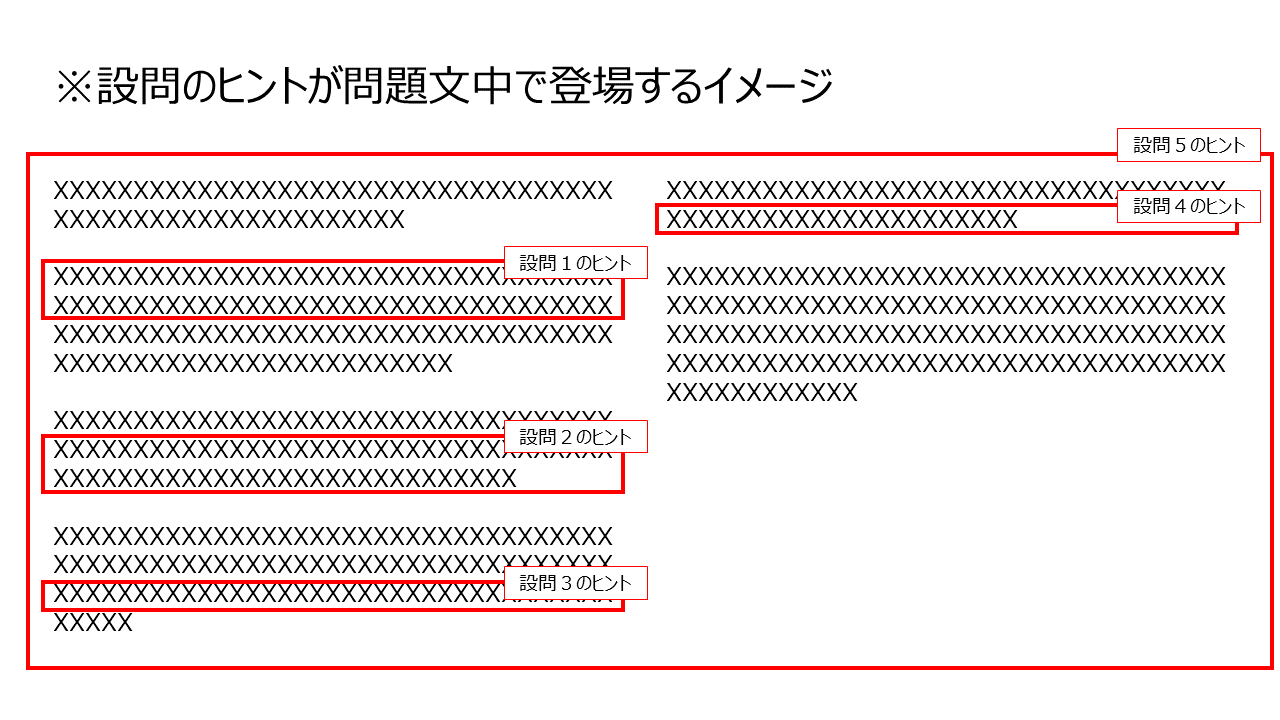

この問題の特徴は、導入文、表、長文箱(英文が記載された箱)×2の、計4ブロックで構成されています。そして設問数が5つとなっており、恐らく4つのブロックのそれぞれが、5つの設問を解くヒントとなっていると理解できます。では実際に解き進めてみましょう!

ステップ1:問題のテーマをつかむ

まずは導入文を読みます。これから自分が解き進める問題が一体何について書かれているのかをここでさっと理解します。 「As the student…」 で始まるこの部分を頭の中で要約しましょう。だいたい「学生がバンドで競う。審査員の得点やコメントを見てあなたは評価する。」ぐらいに理解できればOKです。

受験生

なるほど!バンドの評価について色々と書かれておりその内容が問われるんだな~

ステップ2:設問の内容をざっと頭に入れる

問題について概観できれば、次はこの後で問われることは何か?をあらかじめつかんでおきましょう。自分が把握すべきポイントを理解しながら読むのと、そうでないのとでは、いざ設問を落としにかかる(正解を導き出す)時に頭の中に残っている記憶の質が変わります。つまり、設問で聞かれることを予め把握した上で問題文を読み進めた場合の方が、重要な単語や文章がより色濃く記憶に残るからです。 では設問をざっと把握しましょう!設問

問1 Based on …

⇒「the judges’ final average scores」によると、どのバンドが最も上手に歌ったか?

問2 Which judge… ⇒ 良し悪し両方のコメントをしたのはだれか?

問3 One fact… ⇒ 「the judges’ individual comments」から判断するに「事実」なのはどれか?

問4 One opinion… ⇒ 「the judges’ comments と shared evaluation」から判断するに「意見」なのはどれか?

問5 Which of… ⇒ 「the judges’ shared evaluation」によると最終的な順位は次のうちどれか?

ステップ3:問1を倒す

設問を訳し、特に問1で問われている内容を念頭に置きます。問1について

問1 Based on …

⇒「the judges’ final average scores」によると、どのバンドが最も上手に歌ったか?

「the judges’ final average scores」に答えを導くヒントがあると気が付くはずです。さてこれはどこにあるかと本文に目をやると、2つ目のブロック(表)のタイトルに「the judges’ final average scores」と付けられています。つまり問1のカギはこの表にあると判断できます。 そして問1のもう一つの重要なポイントは「…最も上手に歌ったか」です。このことから表の中で歌うという基準で最も点数の高いバンドが正解となるだろうと類推できます。

ステップ4:問2を倒す

問1を回答できれば次に進みます。このタイミングで問2の内容をさっと再確認しましょう!問2について

問2 Which judge…

⇒ 良し悪し両方のコメントをしたのはだれか?

まずポイントは、「…コメントしたのはだれか」という部分です。コメントということは2つ目のブロックでは読み取れません。なぜならこの部分ではあくまでも得点(点数)しか記載されていないからです。つまり3つ目以降のブロックを読み進めていく必要があると推測できます。 そして2つ目のポイントは「良し悪し両方のコメント…」という部分です。恐らく審査員のうち良いことと悪いことの両方の評価をした人がいる、そしてその人が正解に該当すると推測できます。

受験生

設問の記載には時として問題文を読む際のヒントがあるんだね!今回でいうと、問題文を読む前に審査員の中には良し悪しの両コメントをした人がいると予め分かるんだね!

ステップ5:設問文を正しく理解し問3を倒す

問2を倒したところで問3を見てみます。問3について

問3 One fact…

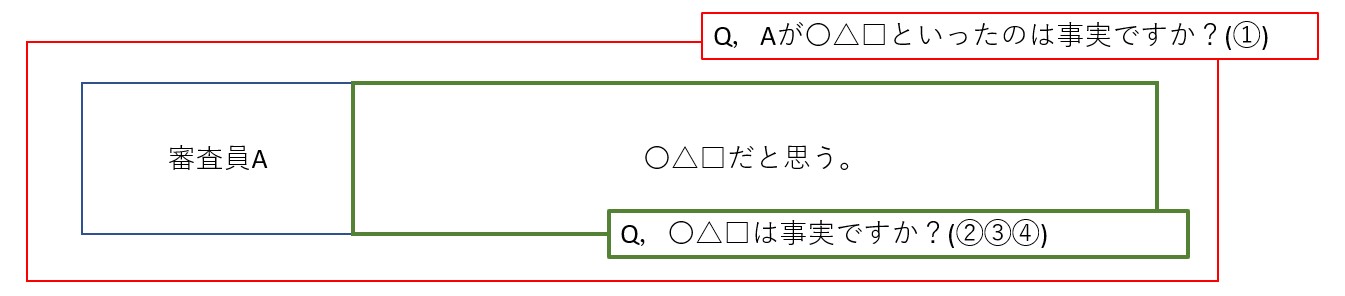

⇒ 「the judges’ individual comments」から判断するに「事実」なのはどれか?

まずポイントは、「the judges’ individual comments」の中で…とあるので、回答の手掛かりは問2と同様に3つ目のブロックにあると判断できます。 2つ目のポイントは、「…「事実」なのはどれか?」という記載です。この設問を解くカギは「事実」ということばの定義を正しく理解できていることです。なかなかの難問だと思います。英語力の前に国語力が問われているからです。 コトバンクによると[事実とは…実際にあった事柄。]と定義されています。つまり、問3の選択肢の中でthe judges’ individual commentsから事実と判断できるものが正解となります。

ステップ6:設問文を正しく理解し問4を倒す

さて問3と戦い終え、いよいよラスト2問です。問4の設問を改めて確認すると、問4について

問4 One opinion…

⇒ 「the judges’ comments と shared evaluation」から判断するに「意見」なのはどれか?

まずポイントは、「the judges’ comments と shared evaluation」とあるので、最後のブロックも読み進めないと解けないことが分かります。 2つ目のポイントは、「意見なのはどれか」とあるので、問3同様に「意見」の定義を理解していることが大前提となります。さてコトバンクによると意見とは、「ある特定の事物や人物、さまざまな社会的な問題やできごとに対する態度、信念、考え方、価値判断などを、ことばによって表明したもの」と定義されています。問題の構成上、問3の事実の対になる概念なのでは?とおよそ類推もできます。

ステップ7:問5を倒す

さて問4に回答し、本文も全て読み終えているので、問5の設問を確認しましょう。問5について

問5 Which of…

⇒ 「the judges’ shared evaluation」によると最終的な順位は次のうちどれか?

まずポイントは、「「the judges’ shared evaluation」によると…」とあるので、回答の手掛かりは最後のブロックにあると分かります。2つ目のポイントは最終的な順位を問われている、ということです。つまり4つ目のブロックには、順位を決定づける何らかのルールや定義が発言されていると推測できます。この順位付けの方法を探ることを念頭に、4つめのブロックを読み解きましょう。

第2問 B

第2問Bについては、是非とも実際の授業を通じて解説できればと思います。この記事では記載しきれないテクニックやポイントなどもまだまだございますので、それらを含めて吸収していただければ幸いです。無料体験授業のお申込みは下記フォームよりお問い合わせ下さい。お問い合わせ

Webフォームで問い合わせる

LINEで問い合わせる

3日以内に担当者がメール/LINEにてご返信いたします。