さて、受験生のみなさんは来年に迫った大学入試に向けて勉強を進めていますか?

進学校の部活ガチ勢の中には、高3の夏から始めようと考えている人もいると思いますが、高2から頑張っているライバルとの差を埋めるのが難しくなるので、今からコツコツ始めた方が良いですよ。

そろそろ受験を意識する中で、「どこから手をつけたら良いかわからない〜」と嘆く人もいるかと思います。そこで、私が受験生だった1年間の勉強を振り返りながら、勉強計画のヒントを与えていきたいと思います!

今回は「化学」について扱いますぞ!

さて、受験生のみなさんは来年に迫った大学入試に向けて勉強を進めていますか?

進学校の部活ガチ勢の中には、高3の夏から始めようと考えている人もいると思いますが、高2から頑張っているライバルとの差を埋めるのが難しくなるので、今からコツコツ始めた方が良いですよ。

そろそろ受験を意識する中で、「どこから手をつけたら良いかわからない〜」と嘆く人もいるかと思います。そこで、私が受験生だった1年間の勉強を振り返りながら、勉強計画のヒントを与えていきたいと思います!

今回は「化学」について扱いますぞ!

私のプロフィール

- 国立の難関大(旧帝大)志望

- 理系(工学系)志望

- 物理・化学選択

- 高校は偏差値60あるかないかくらいの私立(滑り止め高校)

- 学校の授業は多い(講習が18時くらいまである)

- 塾には行っていない

- クソコラ・クソ動画を作って3年間を過ごしていた

大雑把な年間計画

私自身、本格的に受験を意識したのは高2の3学期くらいですので、そこから入試までの1年間についてまとめました。| 高2の3学期 | ダメ元で入試を解いてみる/高3の予習 |

|---|---|

| 高3の4〜7月 | 教科書の内容と授業で使っている参考書を極める |

| 高3の夏休み | 「重要問題集」をひたすら潰す |

| 高3の9〜10月 | 「重要問題集」の仕上げ&「化学の新演習」を嗜む |

| 高3の11月 | 模試対策(過去問演習など) |

| 高3の12月 | 「化学の新演習」をちょこちょこ埋める |

| 高3の1月 | センター試験の対策 |

| 高3の2月 | 過去問をひたすら解く(ときどき私大対策) |

受験生としての1年の流れ

高2の3学期

受験勉強を始めるにあたって、とりあえず入試の問題を解いてみると良いです。問題が全然解けなくて当たり前(解けたら1年間何もしなくて良いです笑)。重要なのは、受験に必要な学力(ゴール)を出発前に把握することですから。 そして、求められる学力が分かったら、それに向かって1歩ずつコツコツと歩んでいきます。まずは教科書の内容をマスターするところから始めます。 高2の段階では、まだ習っていないところも少なからずあるので、高3に入ってから全分野を一気に勉強できるように、まずは習っていない分野の予習をはじめました。 予習の方法は簡単で、教科書を読み進めながら、章末の問題を解いてみることを繰り返します。化学の特に後半の分野は主に暗記がメインになるので、予習に苦労することはあまりないと思います。 ひとまず、教科書の例題を全部解けたらミッションクリア☆高3の4〜7月

この時期はひたすら「授業レベル」を極めます。焦って過去問を解こうとしなくても大丈夫、実践演習は勉強の土台を作ってからの方がコスパが良いです。 教科書を始めから最後までコツコツ読み直し、授業で使う問題集(私の学校は「セミナー化学」)をひたすら解いていきます。「こんな問題楽勝じゃん!」といって問題を飛ばしたくなる気持ちが生まれることもありますが、そんな気持ちを殺して「なぜこうやって解けるのか」を考えながら1問1問取り組むのがオススメです。化学ばかりに時間を割くのもいけないので、問題を解くときはスピードを意識して、時短を目指しましょう(時短と「ジックリ」を両立する姿勢は受験勉強で重要です)。 ちなみに、有機化学系は覚えゲーなので、後回しでもなんとかなります。まずは、じっくり学習して概念を理解できないと太刀打ちできない「溶解度」「平衡」あたりの理論系を優先してマスターしていきましょう! 授業の問題集の8,9割くらいを理解できたらミッションクリア☆高3の夏休み

7月中旬・下旬くらいから、問題集のレベルをアップしていきます。ここで使う問題集とは入試までの付き合いになることを意識して本を選ぶと良いでしょう。 私は化学のお供として「重要問題集 化学」を選びました。 選んだ理由は次の通り。伴侶となる問題集を選んだ基準

有名(定番な本)みんなが使っているような定番な本は、問題の質やコンテンツがある程度保証されているので安心できます。(変な問題や解説が見つかって修正される確率が高いですからね)問題が多い問題が多い方がシンプルにたくさん勉強できるのでオススメです。ただし、問題の多さと引き換えに解説がテキトーな問題集は復習しにくいのでオススメできないです。難易度の幅が広くて、難問もある簡単な問題から難しい問題まで幅広いと、最初は手をつけやすい上に、極めがいもあって勉強しやすいです。特に重要問題集は、旧帝大レベルの過去問まで揃っているので、これを極めた段階で難関大入試の過去問にもある程度太刀打ちできます。

高3の9〜10月

重要問題集を全部解き終え、間違った問題&解説がよく分からなかった問題を中心に「2週目」に入っていきます。時には教科書を見直すことも重要。基本はいつ立ち返っても自分の役に立つものです。 重要問題集の8,9割くらいを理解して、そろそろ新しい刺激が欲しくなってきたら、高難度の問題集に挑戦するのも良いです。旧帝大などの難関大受験生や、化学で稼ぎたい受験生は、「化学の新演習」にも取り組んでみましょう。 化学の新演習は、化学の問題集の中ではかなり高い難易度を誇る問題集で、何より問題数もやたらと多いです。ですので、私は網羅的に解く気がさらさらありませんでした。私の場合、問題の多さを利用して「演習が足りない分野の補強」に使ったり、短時間で解ける計算問題が多いことを用いて「暇つぶしの頭の体操」みたいな使い方をしました。高3の11月

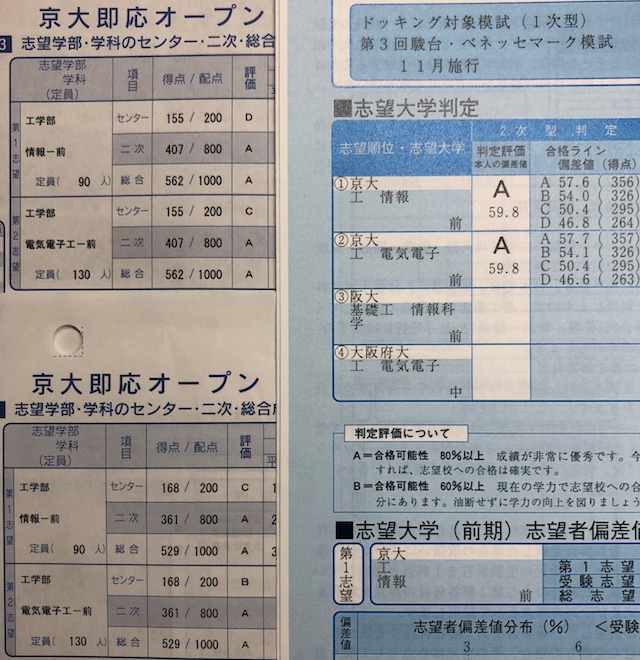

高3の11月は模試だらけです。ですので、模試の対策として志望校の過去問演習を行います。高2の終わりの時と比べて解ける問題が格段に増えて成長を感じます。ここで、入試問題を解く上で足りない点を見つけましょう。 もちろん、模試を解き終わったら、その日のうち(ヘトヘトだったら翌日)に、問題の解説を見直して復習をしっかりしましょう!高3の12月

化学ガチ勢(難関大受験生or化学で稼ぐ人)は「化学の新演習」をちょこちょこ埋めながら、時々過去問を解いて実践力を積んでいきます。こんな段階でも、分からないところが出てきたら今一度教科書を見直す姿勢は大切ですよ! 普通の人は、重要問題集をひたすら繰り返して、過去問を並行して取り組むだけでなんとかなります。ただし、重要問題集だけでは問題に限りがあるので、新しい問題に出会うためにも、志望校以外の過去問にも励むことをオススメします。 12月は秋の模試が返ってくるタイミングでもあるので、模試の復習を今一度行いましょう!(重要)高3の1月

記述試験の勉強を一旦お休みして、センター対策に励みます。センターは難易度こそ低いですが、マークシート特有のクセがあるので、過去問を解いておくに越したことはありません。例えば、記述試験だけをやっていると、器具の名前とか忘れがちになります(笑)。現行課程の問題を追試を含めて全部解いておけばとりあえず生きていけるでしょう。分からないことがあったら教科書(略)。センター化学には教科書がだいぶ効いてきます。 センター試験が終わったら、記述対策に即刻チェンジです!高3の2月

受験する大学を決めたら、その大学に特化した演習をひたすら行います。この辺になると、去年までは太刀打ちできなかった過去問も結構サクサク解けると思います(笑)。1年間の成長は凄まじいです。 大学によって、有機化学の構造決定が好きなところや、無機化学の計算問題が好きなところなど出題傾向は様々です。過去問を数年分解いてみて、強化すべき分野を見つけたら、「化学の新演習(普通の人は重要問題集)」などで対応する問題をひたすら解いていきます。 また、過去問は基本的にこれから受ける入試に出題されない(重要)ので、他の大学の問題も適宜解きましょう!私の場合は、志望校の過去問だけでなく、それより1段階上の大学・1段階下の大学の過去問もそれぞれ10年分以上解きました。 この時期の過去問演習は、本番を想定してきっちり時間を測ると入試の感覚をしっかりつかめます。 本番は、周りの受験生なんてクソザコだって自分の中に言い聞かせ、授業との両立

現役生は当たり前な話、授業がありますよね。受験生の中には、塾や自習に重きを置きすぎて学校の授業をおろそかにしがちですが、これを活用する姿勢も決して無益ではありません。 私の場合、授業の教科書解説は基本事項を復習する時間と割り切っていましたし、問題演習は、素早く解くための時短テクの実践としていました。家でやるにはアレなことを授業の場で済ませることが効率的に勉強するコツです。 まあ、関係ない雑談ばかりのどうしようもないクソ授業に当たった不憫な生徒は、先生の目を盗んで内職するだけや。さいごに

今回は化学を1年間する上での主な流れについて扱いました。 長々と書きましたが、結局は- 基本からスタート、応用を経て実践へ。

- 早く、深く!高密度な学習・演習を!

- 概念理解の理論化学は早めに!暗記ゲーの有機・高分子は後でおk

- いつでも教科書に立ち返ろう!

B.F.S.の家庭教師

B.F.S.の家庭教師では、受験生の合格を本気で実現させにいきます。ただ単に授業の中で分からない箇所に答えるだけでなく、年間計画の作成や、定期的な面談によるメンタル面でのサポートや、生徒様限定の受験記事の配信などによって、24時間体制で受験生を支えます。受験の勝ち方を知っている京大生の考え方やテクニックを余すことなく吸収できます。

Webフォームで問い合わせる

LINEで問い合わせる

3日以内に担当者がメール/LINEにてご返信いたします。