保護者様、受験生の皆様

いつもB.F.S.の受験記事をご覧いただき誠に有り難うございます!

今回の記事ではタイトルの通り、

共通試験対策と二次試験対策の勉強バランスについてお話したく思います。

さて、今回の記事を是非ともお読みいただきたい生徒様は、次のようなお悩みを抱えていらっしゃる方です。

(受験生視点)共通試験の勉強と、二次試験の勉強とのバランスが分からない。

(保護者様視点)子供の勉強が効率的に実施できているか不安。

上記のようなお悩みを抱えていらっしゃる生徒様や、お子様がこのようなお悩みを抱えていらっしゃるようでありましたら、是非とも記事をお読みいただきバランスを考慮したスケジュール作成の一助として下さい!

バランスとその重要性

受験勉強におけるバランスというものは非常に大切です。つまりバランスを無視した勉強が成績や合否に悪影響を与える可能性は大です。

バランスを考えない受験は破滅を生む

なぜバランスを考えることが重要なのでしょうか?2人の受験生を例にとって考えてみましょう。

ある国立大学Xを目指す文系受験生A君とB君がいたとします。大学Xでは数学が受験教科となっていません。彼らが受験で数学を必要とするのは共通試験のみです。

さて、そんな二人はある時、先生から「毎日3時間の勉強時間をかけた教科は本番で9割の得点を獲得でき、1時間しか費やしていない教科は6割の得点しか取れない」とアドバイスを受けました。※あくまでも仮定のお話です。

大学Xの受験では英語の配点が大きく合格には重要な教科と考えるA君は苦手ながらも毎日3時間を英語に費やします。一方で数学が得意で大好きなB君は数学の勉強に3時間のめりこみます。

|

考え方 |

1日の勉強時間 |

英語の勉強時間 |

数学の勉強時間 |

| A君 |

英語は大事! |

10時間 |

3時間 |

1時間 |

| B君 |

数学が大好き! |

10時間 |

1時間 |

3時間 |

ここで、X大学の数学と英語の配点を確認してみましょう。X大学の文系学部は二次試験で数学の試験は課されていません。

また一般的に、共通試験よりも二次試験の方が各教科の配点が大きいです。以上を踏まえるとX大学の配点比率はおよそ以下のように考えられます。

|

共通試験 |

二次試験 |

合計 |

| 英語 |

100 |

200 |

300 |

| 数学 |

100 |

0 |

100 |

さて、先生のアドバイスに従って勉強を進めたA、B君の得点はどうなったでしょうか?

|

英語配点 |

英語得点 |

数学配点 |

数学得点 |

合計配点 |

合計得点 |

| A君 |

300 |

270 |

100 |

60 |

400 |

330 |

| B君 |

180 |

90 |

270 |

なんと英・数の2教科の合計勉強時間が同じであった2人の得点差が60点も開いてしまったのです。1,2点を争う大学入試においてこの差は計り知れないほど大きなものです。

この差を生み出した二人の大きな違いはまさにバランスを考えたか否かという点です。自分が受験する大学の傾向やタイプを理解し、それに合わせて準備をしたのがA君。バランスは無視して自分の好きで得意な教科に力を入れたのがB君です。

恐らくB君は受験勉強が苦ではなかったはずです。なぜなら好きな教科に向かう時間が多かったからです。しかしながらその先に待ち受けているのはバランスを無視したことにより取り返しがつかなくなった大きな歪です。B君になりがちな受験生の方は今一度、バランスの大切さを考え直してください。

共通試験と二次試験のバランスを考える

さてバランスが大切であることを理解していただけたと思うので改めて本題に戻ります。

先ほどの例では教科ごとのバランスを考えましたが、ここからは少しマクロな視点で共通試験と二次試験の勉強時間のバランスについて考えてみます。

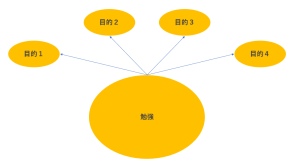

バランスを考えるうえで大事な観点は次の3つです。

- 両試験の得点比率

- 時期と足切り制度

- 二次試験の問題特性

両試験の得点比率

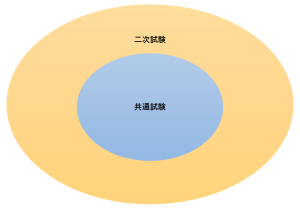

まず最も重要なことは両試験の得点比率です。これはどういうことかというと、共通試験の合計点と二次試験の合計点とを見比べてどっちの試験がご自身の受験において多くを占めているかということです。

※ここで注意していただきたいのは、比較に使う得点は圧縮後の得点です。例えば、京都大学文学部を例にとって見ましょう。京都大学文学部では共通試験における英語や数学などの得点は1/5に圧縮して利用します。

|

通常の共通試験での得点 |

⇒圧縮⇒ |

京大文学部受験での配点 |

| 英語 |

200点満点 |

|

50点満点 |

| 数学 |

200点満点 |

|

50点満点 |

両試験の得点を比較したときに大きな得点を占めている試験が言うまでもなくご自身にとって重要な試験となります。重要とはいいかえると、その試験で大きな失点をした場合に、合否に対して大きな悪影響を与えるということです。たとえば、共通試験が得意で常に9割を獲得できるが二次試験が苦手で常に5割しか取れないC君は、共通試験が苦手で6割しか取れないが二次試験が得意で7割獲得できるD君に負けてしまうことなんてざらにあるのです。

例えば京都大学理学部では両試験の配点が以下となっています。C君がD君に負けてしまうのはこういったが入試の場合です。

|

共通試験 |

二次試験 |

合計 |

合否 |

| 理学部 |

225点 |

975点 |

1,200点 |

|

| C君 |

202.5点 |

487.5点 |

690点 |

不合格 |

| D君 |

135.0点 |

682.5点 |

817.5点 |

合格 |

「共通試験は得意で常に9割取れるんだぜ!」と宣言するC君と、「二次試験は得意で常に7割とれます…共通試験なんて苦手で6割しか取れず…」とか細くささやくD君とでは、一見すごそうなのはC君です。しかしながらそこに配点(得点)比率という考え方が介在した途端、入試における勝者は実はD君になります。しかも圧倒的な点数差で。

つまり比率の大きな入試は、小さい入試に比べて1問当たりの正解・不正解の影響が大きくなるのです。従って、ご自身においてはどちらの試験の方が得点が大きいのかを確認して、より大きな方に重点を置くことが不合格の確度を下げる対策となるのです。

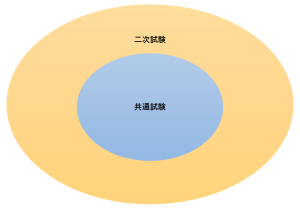

時期と足切り制度

両入試においてどちらが重要かを明確にしました。ある人にとっては圧倒的に二次試験の方が重要だと分かりましたが、「じゃあ残りの数か月間、二次試験の勉強ばかりするぞー!」と早まってはいけません。今がいつか?という「時期」という観点も勉強のバランスを考え上で重要となります。

いくら二次試験の配点が大きい場合であっても、共通試験の直前期(1か月前など)では共通試験の対策を取る必要が出てきます。このような人をより明確にすると、共通試験で足切りがあるような方です。足切りとは、大学側が設定した基準点を下回る場合に二次試験の受験資格を得られないといった制度です。この足切りに引っかかってしまうと、どれだけ二次試験の対策に時間をかけ&どれだけ二次試験で得点を取れる能力があってもそれを活かすことすらできません。

例えば二次試験の割合が大きいが、共通試験の足きりに引っ掛かりそうな受験生の勉強バランスは以下のようになります。

特徴は、12月以降(12月2週目以降)は共通試験の対策にガッツリと時間を割いている点です。

|

4月 |

5月 |

… |

7月 |

8月 |

… |

12月 |

1月(共通試験) |

| 共通試験 |

2 |

2 |

|

3 |

3 |

|

8 |

10 |

| 二次試験 |

8 |

8 |

|

7 |

7 |

|

2 |

0 |

従って、まずはご自身が受験する大学に足切り制度はあるのかを確認しましょう。その上で、今現在の実力を鑑み、その設定された足切りを下回る可能性があるようであればたとえ二次試験の配分が多くとも、直前期は共通試験対策に注力しましょう。

二次試験の問題特性

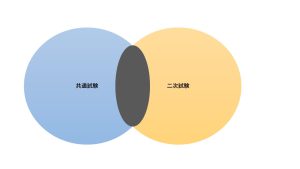

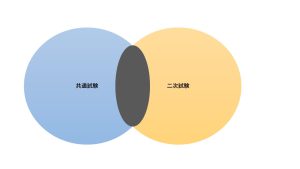

共通試験と二次試験の勉強バランスを考える上で重要な最後の観点は、その2つの試験がどこまで問題形式が似ている・被っているかを考慮するということです。もしくは被っている部分を明確にするということです。

つまり、問題の形式が似ているということは片方の試験対策が結果的にもう一方の試験対策の勉強につながるということです。下の図でいうとグレーの部分に当たります。

共通している部分が多ければ多いほど、2つの試験対策を分ける必要が無くなり、どちらか一方の試験対策が手薄になるということが無くなるのです。この共通している部分をより多く作ることはご自身の努力によっても可能です。例えば私の場合、英語において以下のような考えと対策を実行しました。

二次試験対策と共通試験対策を兼ねる

まず結論から、私の英語の成績は以下となりました。

英語の本番成績

- 共通試験(センター試験) ※筆記試験:196/200点

- 二次試験(京大入試):120点/150点

この成績を出すにあたり実行した私の英語の勉強内容とその戦略をご紹介します。

| 勉強内容 |

割合 |

共通試験への効果 |

二次試験への効果 |

| 長文の勉強 |

5 |

◎ |

◎ |

| 英文解釈(和訳)の勉強 |

2 |

〇 |

◎ |

| 単語学習 |

1 |

〇 |

◎ |

| 英作文の勉強 |

2 |

△ |

◎ |

| 合計(割合) |

10 |

|

|

大まかには上表の左端に記載された勉強を行いました。そのすべてが主に二次試験対策の勉強と位置付けられますが、これらは当時のセンター試験英語の対策も兼ねることに繋がったのです。その結果、センター試験のためだけの対策は一切行わずに、95%を超える得点率を出すことが出来ました。

では、そのからくりを説明していきます。

まずセンター試験英語の特徴は「

結局長文を読めると正解できる」という問題が7割以上を占めていました。そして一方の京大英語も

2/3が長文読解の問題となっているのです。つまり二次試験もセンター試験も高得点のカギは長文読解力にあり、その対策が2つの試験の対策を兼ねるのです。

より具体的な対策でいうと、長文の難易度は、京大英語>センター試験なので、その対策に用いる問題は京大英語対策のレベルに合わせた問題を選定しました。そのレベルに適応できればいうまでもなくセンター試験の問題は対応できるというからくりになっていました。

ここで注意すべきは、この場合にセンター試験と二次試験の問題対策を別物と捉え、センター試験対策レベルの問題で演習を行ったとしても、それは京大英語の対策にはなり得ません。これとは別の時間に京大英語のための勉強をしなければなりません。これは時間の無駄遣いです。本来なら1つの対策で2つの試験対策を兼ねることができるからです。

そしてセンター試験の問題の残り3割は主に文法に関わる内容でありました。センター試験の直前1か月は過去問で文法の部分だけ集中的に演習しましたが、主な文法の対策は二次試験に向けた英作文の勉強と英文解釈(和訳)の勉強でカバーしました。いうまでもなく、英作文も英文和訳も英文法の理解は必須です。従って、この勉強を通じて理解していない文法をキャッチアップしました。

ただ英作文や和訳だけの勉強に終始しないように常に意識の中では「文法の勉強も兼ねる」ということを心がけていました。受験勉強に限った話ではないですが、いま自分が行っている行動は何のためにしているかを常に意識することは非常に大切です。言い換えると、その意識がけ次第では1つの勉強に対して2,3の意味合いを持たせられるのです。一人一人の時間は等しく24時間しか与えられていませんが、その限られた時間の中で得られる結果や成果の個数は人それぞれです。それを決定しているのはまさに意識がけだと思っています。

さてこの章をまとめると、二次試験と共通試験の勉強のバランスを考えるうえでは、2つの試験に共通している部分はないかを見極め、それがあるならば1つの対策で2つの試験対策を兼ねることを工夫しましょう、ということになります。時間の無駄を排除していくのは勉強バランスを考える上で非常に重要なことになります。

まとめ

共通試験と二次試験のバランスを考えるうえで唯一絶対の公式はありません。一人一人の受験によって志望校も変われば現状の成績や意識も変わるからです。ただバランスを考慮しない勉強は無駄や非効率が多く存在します。それらを改善することは1日に15時間勉強するくらい重要なことです。今一度、ご自身の勉強を顧みてよりよいバランスを目指してください。

共通している部分が多ければ多いほど、2つの試験対策を分ける必要が無くなり、どちらか一方の試験対策が手薄になるということが無くなるのです。この共通している部分をより多く作ることはご自身の努力によっても可能です。例えば私の場合、英語において以下のような考えと対策を実行しました。

共通している部分が多ければ多いほど、2つの試験対策を分ける必要が無くなり、どちらか一方の試験対策が手薄になるということが無くなるのです。この共通している部分をより多く作ることはご自身の努力によっても可能です。例えば私の場合、英語において以下のような考えと対策を実行しました。

ここで注意すべきは、この場合にセンター試験と二次試験の問題対策を別物と捉え、センター試験対策レベルの問題で演習を行ったとしても、それは京大英語の対策にはなり得ません。これとは別の時間に京大英語のための勉強をしなければなりません。これは時間の無駄遣いです。本来なら1つの対策で2つの試験対策を兼ねることができるからです。

そしてセンター試験の問題の残り3割は主に文法に関わる内容でありました。センター試験の直前1か月は過去問で文法の部分だけ集中的に演習しましたが、主な文法の対策は二次試験に向けた英作文の勉強と英文解釈(和訳)の勉強でカバーしました。いうまでもなく、英作文も英文和訳も英文法の理解は必須です。従って、この勉強を通じて理解していない文法をキャッチアップしました。

ただ英作文や和訳だけの勉強に終始しないように常に意識の中では「文法の勉強も兼ねる」ということを心がけていました。受験勉強に限った話ではないですが、いま自分が行っている行動は何のためにしているかを常に意識することは非常に大切です。言い換えると、その意識がけ次第では1つの勉強に対して2,3の意味合いを持たせられるのです。一人一人の時間は等しく24時間しか与えられていませんが、その限られた時間の中で得られる結果や成果の個数は人それぞれです。それを決定しているのはまさに意識がけだと思っています。

ここで注意すべきは、この場合にセンター試験と二次試験の問題対策を別物と捉え、センター試験対策レベルの問題で演習を行ったとしても、それは京大英語の対策にはなり得ません。これとは別の時間に京大英語のための勉強をしなければなりません。これは時間の無駄遣いです。本来なら1つの対策で2つの試験対策を兼ねることができるからです。

そしてセンター試験の問題の残り3割は主に文法に関わる内容でありました。センター試験の直前1か月は過去問で文法の部分だけ集中的に演習しましたが、主な文法の対策は二次試験に向けた英作文の勉強と英文解釈(和訳)の勉強でカバーしました。いうまでもなく、英作文も英文和訳も英文法の理解は必須です。従って、この勉強を通じて理解していない文法をキャッチアップしました。

ただ英作文や和訳だけの勉強に終始しないように常に意識の中では「文法の勉強も兼ねる」ということを心がけていました。受験勉強に限った話ではないですが、いま自分が行っている行動は何のためにしているかを常に意識することは非常に大切です。言い換えると、その意識がけ次第では1つの勉強に対して2,3の意味合いを持たせられるのです。一人一人の時間は等しく24時間しか与えられていませんが、その限られた時間の中で得られる結果や成果の個数は人それぞれです。それを決定しているのはまさに意識がけだと思っています。

さてこの章をまとめると、二次試験と共通試験の勉強のバランスを考えるうえでは、2つの試験に共通している部分はないかを見極め、それがあるならば1つの対策で2つの試験対策を兼ねることを工夫しましょう、ということになります。時間の無駄を排除していくのは勉強バランスを考える上で非常に重要なことになります。

さてこの章をまとめると、二次試験と共通試験の勉強のバランスを考えるうえでは、2つの試験に共通している部分はないかを見極め、それがあるならば1つの対策で2つの試験対策を兼ねることを工夫しましょう、ということになります。時間の無駄を排除していくのは勉強バランスを考える上で非常に重要なことになります。