- 受験で英語や国語の論述問題が出題される

- さらにまだ添削指導を受けられていない

目次(クリックで該当箇所へ移動)

そもそも添削指導とは?

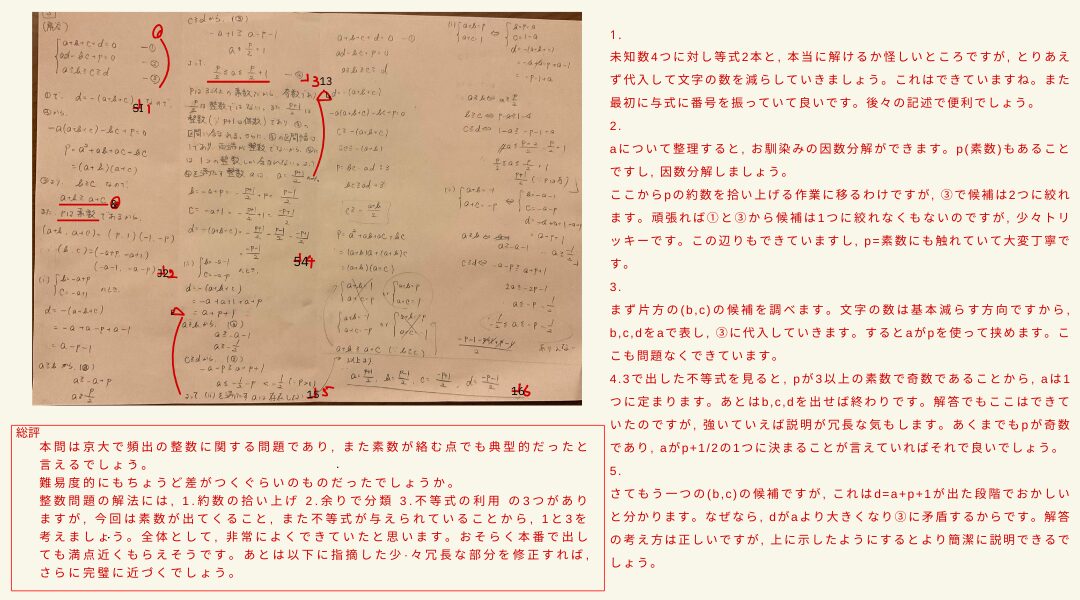

例えば、英語でいうと英文で作成した答案、数学でいうと記述式の答案などに対して、その道のプロが「その答案のでき(=良いところ・悪いところ)」を、加筆しながら明らかにしていくことになります。

例えば、英語でいうと英文で作成した答案、数学でいうと記述式の答案などに対して、その道のプロが「その答案のでき(=良いところ・悪いところ)」を、加筆しながら明らかにしていくことになります。

添削された答案のイメージ

ご自身の答案に対して、その道のプロが良いところと改善すべき点を書き記していきます。

今のままじゃ落ちます。

英作文にしろ、数学や国語の記述式の問題にしろ、合格点を取るためには知らなきゃいけないルールがたくさんあります。- こう書いてはいけない

- これは使ってはいけない

- これはこの場合に限り許される

ルールを知らない受験生の結末

では、そのようなルールを知らずに受験日当日を迎えた受験生はどうなるでしょうか。皆さんのご想像通り、「ルールを学んだ受験生」が確実に得点を稼ぐ中、ご自身は不正解と失点の積み重ねで不合格となってしまいます。

では、そのようなルールを知らずに受験日当日を迎えた受験生はどうなるでしょうか。皆さんのご想像通り、「ルールを学んだ受験生」が確実に得点を稼ぐ中、ご自身は不正解と失点の積み重ねで不合格となってしまいます。

まずはルールを知り、ゲームに勝つ。

ゲームの参加者(評価される側)

ここまでのお話をまとめると、受験生には大きく2つのタイプが存在します。- 記述式答案のルールを理解している受験生

- 記述式答案のルールを理解していない受験生

ゲームの参加者(評価する側)

では、皆さんの答案は誰が採点するのでしょうか。 基本的には受験する大学教員が採点します。ポイントは、機械ではなく人間が採点するという点です。ゲームはこうやって進む

連日、大学入試の採点にあたっている佐藤先生の眼前には、2枚の答案が並んでいます。

1枚は、Aさんという生徒のもの。Aさんは1年間、記述式答案のルールをしっかりと学び、丁寧に答案を作成していました。 もう1枚は、Bさんの答案で、彼はルールをあまり重視せず、自分の感覚で書いたものです。

佐藤先生がまずAさんの答案を手に取ったとき、すぐに「この生徒はルールを理解し、きちんと努力してきたんだな」と感じました。答案は整理されており、読みやすく、採点もスムーズに進みました。 次にBさんの答案を手に取ると、佐藤先生は少し困惑しました。書かれている内容は一生懸命に取り組んだことが分かるものの、記述のルールが守られていません。思わず、「この生徒は、ルールを学ぶ努力を怠ったのだろうか?」と感じてしまいました。 ルール通りでない答案ですから、減点も多く(加点がなく)、それだけでなく答案(と受験生)に対する心証も損ねてしまいます。 Bさん自身は、「ルールを学ぶ時間は取らなかったけど、それ以外の勉強にはしっかりと取り組んだ」と思っているかもしれません。しかし、佐藤先生にはその思いは伝わりません。ルールに沿っていない答案は、どうしても評価が低くなりがちです。教員もまた人間であり、答案から受ける印象に左右されることがあるのです。

受験生

焦ってきました。いつから添削指導を始めればいいんですか?

終わりなき旅。ゆえに早く始めましょう!

覚えるべきことは沢山あります。人によっては5教科すべてで記述式の答案を作成する(ルールを覚える)必要もあります。なので、この記事を読んだその瞬間から添削指導に向けて動き出すことがベストです。

覚えるべきことは沢山あります。人によっては5教科すべてで記述式の答案を作成する(ルールを覚える)必要もあります。なので、この記事を読んだその瞬間から添削指導に向けて動き出すことがベストです。

添削指導を通じて学ぶべき2つのこと

多くのルールを学ぶ

既に繰り返しお伝えしている通り、記述式の答案を作成する上で覚えるべきルールは無数にあります。以下に1つでも多くのルールを覚えていけるのかが、合否を大きく分けます。添削指導を受けるタイミングが早ければ早いほど、シンプルに多くを覚えられるはずです。添削者の目を養う

添削指導を数多くこなしていくと、添削する人が目を付けがちなポイントを理解できるようになります。よくこういうポイントで指摘(減点)されるなあ。こんなポイントが褒められるなあ。といったように。 これを通常、添削者の目を養うと表現します。 この「添削者の目を養う」と、問題ごとに「試されているポイント」を「しめしめ」と把握できるようになります。 「この問題はこの部分の理解度や満出来たを問うているのだな」と。これを押さえられると、合格に片足を突っ込んだも同然です。受験生の最高到達地点です。ご自身に合った添削指導を見つける

世の中には添削指導のサービスは多様にございます。このポイントだけは押さえるべき条件をお伝えします。 受験する大学に合格した人に添削を受ける このポイントは必ず押さえるべきです。要は、受験される大学に合格していない人に添削を受けると、その大学に合格するためのポイントを押さえられていない無意味な添削を受けることになるからです。京大生による添削指導サービス

京大を目指す受験生には、京大指導のB.F.S.の添削指導がおすすめです!

B.F.S.の添削指導サービスでは、京都大学に合格した現役京大生から、英語・数学・国語の記述式答案を添削してもらえます。

京大生から直接指導を受けられることで、京大入試に必要な記述テクニックを身に付けることができ、最新の受験傾向にも精通しているため、受験生目線での指導が可能です。

サービスには、京大合格力を養成する「Aプラン」と、自主学習をサポートする「Bプラン」があり、英語(和訳・英作文)、数学(ⅠAⅡBⅢ)、国語(現代文・古文)などが添削対象です。

利用者はスマートフォンで答案を撮影し、LINEやメールで送信して添削を受けることができ、希望者にはオンラインでの解説授業も提供されます。

詳細ページはこちら

京大を目指す受験生には、京大指導のB.F.S.の添削指導がおすすめです!

B.F.S.の添削指導サービスでは、京都大学に合格した現役京大生から、英語・数学・国語の記述式答案を添削してもらえます。

京大生から直接指導を受けられることで、京大入試に必要な記述テクニックを身に付けることができ、最新の受験傾向にも精通しているため、受験生目線での指導が可能です。

サービスには、京大合格力を養成する「Aプラン」と、自主学習をサポートする「Bプラン」があり、英語(和訳・英作文)、数学(ⅠAⅡBⅢ)、国語(現代文・古文)などが添削対象です。

利用者はスマートフォンで答案を撮影し、LINEやメールで送信して添削を受けることができ、希望者にはオンラインでの解説授業も提供されます。

詳細ページはこちら